|

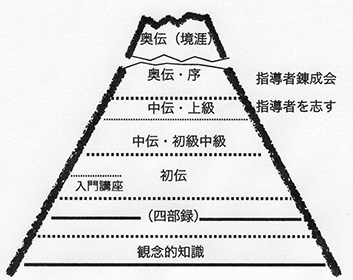

●学びの見取り図 (一)観念的知識

(一)観念的知識『素問』『霊枢』『難経』をはじめ、現代中医学、西洋医学等、体系化、理論化された多くの知識を学び、理に埋没し山の裾野を広げます。 (二)四部録 いやしの道・底本となる横田観風著の四部作。万病一風的治療法を理解し易くするために、四つの角度から解説。単なる学問のための書物ではなく、理の世界と理を離れた世界をつなぎ、道の世界へと導きます。 (1)『万病一風論の提唱』谷口書店 (2)『傷寒論真髄』績文堂 (3)『鍼道発秘講義』日本の医学社 (4)『経絡流注講義』医道の日本社 (三)基本の型 指導者の点検を受けながら鍼治療の型を稽古し、四部録の内容を身心で修得し、鍼灸による「いやし手」としての完成へ。鍼という道具を自分の手の如くに使いこなし、無心になって患者の生命状態に合わせて事を為せるようになることを目指します。 (四)奥伝(境涯) いやし手の人間としての境涯の高まりを目指します。医者としての完成が地三昧であれば、人間としての完成が王三昧の境地で、これには「遠山無限碧層層」で限りがありません。 |

|

●底本「四部録」について この四冊は独立しておらず、それぞれ密接に関連しています。特に(2)(3)(4)は、それぞれ湯液、鍼、経絡と、全く異なる内容の本の如く感じられますが、奥底にあるものは一つです。これらは、万病一風的治療法を解説するために、便宜上、方便として異なる角度から説いたものです。 ※書籍購入の詳細は、日本の医学社のページをご参照ください。 |

●指導スタッフ

|

●会長/朽名宗観 略歴 1960年 神奈川県川崎市生まれ。本名、朽名輝臣。

1960年 神奈川県川崎市生まれ。本名、朽名輝臣。1983年 早稲田大学第一文学部を卒業。 坪井香譲師創始の∞気流法により「身体の文法」の思想と実践を学び、指導員として国内外の講習会に携わり、現在にまで至る。その身体知を活かすべく鍼灸治療の世界に進む。 1996年 東京医療専門学校本科を卒業。 横田観風師創始の「日本的ないやしの道」に参じる。機関誌『いやしの道』の編集を担当。 1998年 鍼灸・くちな治療室を開業。 2004年 当協会の正教授となると同時に関西支部の設立に関わり、指導に当たった。また、同年より平林僧堂にて野々村玄龍老師に参禅。 2008年 当協会師範となる。 2012年 第三代会長に就任。 相模女子大学非常勤講師(「代替医学」及び「ソマティックス演習」を担当)。(社)日本の医学社・代表理事。 著書:『からだに触れる からだで触れる―「生命共感」への手がかり、足がかりとして―』(ヒューマンワールド)、共著『看護教育と実践』(学文社刊)。 |

●顧問(前会長)/大浦慈観 略歴 1955年 栃木県宇都宮市生まれ。本名、大浦宏勝。

1955年 栃木県宇都宮市生まれ。本名、大浦宏勝。1977年 慶應義塾大学法学部を中退。 1988年 中国中医研究院広安門医院・国際鍼灸班に留学。 1992年 東京衛生学園専門学校・鍼灸マッサージ科を卒業。 横田観風先生に師事、日本の伝統的鍼灸および古方漢方を学ぶ。 1994年 「はり・きゅう治療処 路傍庵」開業。兼ねて宇都宮東病院リハビリ室にて鍼灸外来を担当。 2007年 当協会師範および東洋鍼灸専門学校非常勤講師として若手鍼灸師を指導。 当協会・第二代会長に就任。 2012年 会長を退任し、顧問に就任。 2014年 明治国際医療大学大学院鍼灸学研究科修士課程を修了し、鍼灸学修士取得。 日本の伝統的鍼灸を研究中。杉山真伝流遺徳顕彰会理事。 2020年 東洋鍼灸専門学校校長に就任。 著書: 『杉山真伝流臨床指南』(大浦編著、六然社) 『皆伝入江流鍼術』(大浦・長野共編、六然社刊) 『日本腹診の源流』(長野・宿野・大浦共編、六然社刊) 『秘伝・杉山眞伝流』(杉山検校遺徳顕彰会発行)を編集。 『杉山真伝流・表之巻』『杉山真伝流・中之巻』(和訓編集発行/大浦)。 『腹診による「毒」と「邪気」の診察と鍼灸治療』(ヒューマンワールド刊) |

●創始者(相談役)/横田観風 略歴 1944年茨城県土浦市に生まれる。

1944年茨城県土浦市に生まれる。1973年東京工業大学大学院博士課程理論物理学専攻修了。 1976年東京高等鍼灸専門学校本科を卒業し、鍼灸治療院「観風堂」開院。 福富雪底老師に禅の指導を受け、寺山旦中居士に筆禅道を中心とした東洋学を学び、江原樵右先生に茶道の薫陶を受けた。 東西医道交流会・無為塾、日本古医道研究所を主宰し、湯液と鍼灸による癒しを日本的なる道に高めた「日本的ないやしの道」を創成し、医師・薬剤師・鍼灸師などを指導した。 無為塾を解散後、1998年4 月「いやしの道協会」を設立し、特に鍼灸を中心とした「日本的ないやしの道」の指導をしている。 主著書: 『鍼と禅』(柏樹社) 『新版 鍼道発秘講義』(日本の医学社) 『経絡流注講義』(医道の日本社) 『万病一風論の提唱』(たにぐち書店) 『傷寒論真髄』(績文堂) 『吉益東洞大全集』(たにぐち書店) 『訓注 尾台榕堂全集』(日本の医学社) 『鍼灸による日本的ないやしの道(入門篇)』(日本の医学社) 『鍼禅茶話』第一巻〜第十二巻(自費出版) ※書籍の一部は日本の医学社のページより購入可能です。 |